2025.11.10

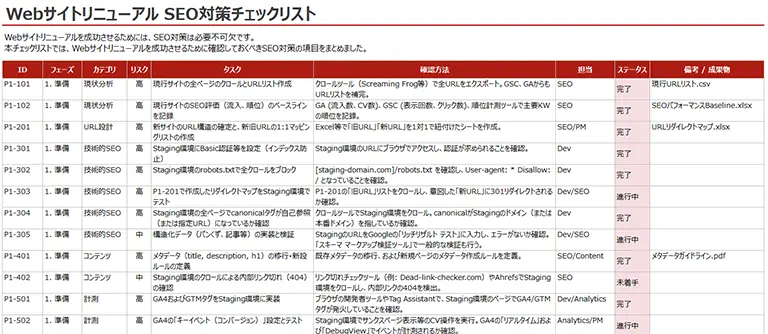

Webサイトリニューアル時のSEO対策チェックリスト|順位下落を防ぐ15の注意点

Webサイトリニューアルで検索順位が下落するのを防ぎたい担当者必見。リニューアルの全フェーズ(計画・制作・公開後)で実施すべきSEO対策を網羅したチェックリストを公開。301リダイレクトやコンテンツ移行など、失敗しないための注意点を専門家が解説します。

Webサイトリニューアルは、デザインや使いやすさを向上させ、ビジネスを加速させる絶好の機会です。しかしその一方で、SEO(検索エンジン最適化)対策を怠ると、検索順位が大幅に下落し、オーガニック検索からのアクセスが激減する深刻なリスクをはらんでいます。

Googleは「リニューアル自体がランキングに影響することはない」と公表しています。ランキングに影響が出るのは、リニューアルによって「削除したページや改良したページ」であり、その変更をきっかけにGoogleが「新しくサイト全体としてのSEO評価を行う」ためです。

つまり、リニューアルは「サイト全体の再評価」のトリガーとなります。この再評価で評価を落とさないために、「基本的な技術的ミスの見落とし」をなくすことが何よりも重要です。

この記事では、SEOリスクを回避し、むしろ評価を向上させるために、プロジェクトの各フェーズで実施すべき必須の対策を網羅的なチェックリスト形式で解説します。

SEO対策は、サイト制作が始まってからでは手遅れになることがあります。最も重要なのは、プロジェクトの計画段階でSEOの土台をしっかりと設計することです。

チェック1:既存サイトのSEO資産をすべて洗い出す

まずは、現状のサイトが持つSEO上の価値(資産)を正確に把握します。

- ✅全ページのURLリスト:

- サイト内に存在するすべてのページのURLをリストアップします。

- ✅アクセス数と流入キーワード:

- Google AnalyticsやSearch Consoleを使い、どのページが、どのキーワードで、どれくらいのアクセスを集めているのかを一覧化します。

- ✅被リンク:

- どのページが外部サイトからリンクされているかを調査します。被リンクはSEO評価に直結するため、特に重要です。

チェック2:削除・統合するページを慎重に判断する

リニューアルを機にコンテンツを整理することは重要ですが、アクセスや被リンクを集めているページを安易に削除すると、サイト全体の評価が大きく損なわれます。

洗い出したデータに基づき、本当に不要なページ以外は基本的に残すか、関連性の高いページに統合する方針で進めましょう。削除する場合は、後述する「301リダイレクト」が必須です。

チェック3:SEOに強いサイト・リンク構造を設計する(ツリー型)

ユーザーと検索エンジンがサイトの内容を理解しやすいように、論理的なサイト構造を設計します。

- ✅URL構造(ツリー型):

- トップページからカテゴリ、詳細ページへと階層的に枝分かれする**「ツリー型」**のサイト構造は、SEOに最も適しているため、この構造を意識して最適化します。

- ✅内部リンク構造:

- 関連性の高いページ同士をリンクで結び、サイト内をスムーズに回遊できるように計画します。リニューアルによって内部リンクが過度に削除されると、クローラビリティ(検索エンジンの巡回効率)やユーザビリティが低下するため、重要な内部リンクは必ず維持・最適化しましょう。

チェック4:重複コンテンツを整理・調整する

大規模サイトでは、過去の類似コンテンツが意図せず重複し、サイト全体のSEO評価を下げていることがあります。リニューアルは、これら重複コンテンツを特定し、削除・調整(301リダイレクトやcanonicalタグで正規化)する絶好の機会です。

設計に基づき、サイトを構築していくフェーズです。技術的な設定ミスが致命傷になるため、制作会社と密に連携して進めましょう。

チェック5:ページ単位で「301リダイレクト」を徹底する(最重要)

リニューアルにおけるSEO対策で最も重要な項目です。リダイレクトとは、古いURLにアクセスしたユーザーや検索エンジンを、新しい対応ページへ自動的に転送する仕組みです。

- ✅301リダイレクト:

- 「恒久的な移転」を意味する301リダイレクトを設定することで、旧ページが持っていたSEO評価を新ページへ引き継ぐことができます。

- ✅必ずページ単位で設定:

- 旧ページと関連性の高い新ページへ、1対1で設定します。すべての旧ページをトップページに転送する設定は、評価が引き継がれず逆効果になるため絶対に避けましょう。

チェック6:重要なHTMLタグを引き継ぐ(1ページ=1キーワード)

ページの「主題」を検索エンジンに伝える重要な要素です。SEOは「1ページ=1キーワード」で設計するのが基本であり、リニューアル後の各ページで「狙いたいキーワード」を明確に定めておくことが重要です。

- ✅titleタグ:

- 検索結果に表示されるタイトル。狙いたいキーワードを含めつつ、簡潔に記述します。

- ✅meta description:

- 検索結果に表示される説明文。クリック率に影響します。

- ✅h1タグ:

- ページの大見出し。狙いたいキーワードを含めます。

アクセスを集めている既存ページについては、これらのタグやキーワードを安易に変更せず、基本的にはそのまま引き継ぎましょう。

チェック7:コンテンツ量(テキスト)を維持・向上させる(画像化の回避)

デザイン性を優先するあまり、既存ページにあったテキスト情報を大幅に削減したり、テキストを画像化(画像内に文字を焼き込む)したりすると、検索エンジンが内容を読み取れず、情報量が少ないページと判断され、評価が下がる原因になります。 ユーザーにとって有益なテキストは、必ずHTMLテキストとして記述することを原則とし、可能な限り維持・拡充しましょう。

チェック8:URLの正規化を行う

「www」の有無(https://example.comとhttps://www.example.com)や、「index.html」の有無など、同じ内容なのに複数のURLでアクセスできる状態は、評価が分散する原因になります。どちらか一方のURLに統一(正規化)する設定(canonicalタグやリダイレクト)を行いましょう。

チェック9:表示速度を最適化する

ページの表示速度は、ユーザー体験だけでなく検索順位にも影響する重要な要素です。画像のファイルサイズを圧縮したり、不要なプログラムを削減したりして、高速に表示されるサイトを目指しましょう。

チェック10:スマートフォン対応を徹底する

現在、検索エンジンの評価はスマートフォン版のサイトを基準に行われます(モバイルファーストインデックス)。レスポンシブデザインなどを採用し、どのデバイスでも快適に閲覧できるようにしましょう。

サイト公開後も、設定が正しく反映されているかを確認し、状況を監視する重要な作業が残っています。

チェック11:robots.txtでクロールがブロックされていないか確認する

robots.txtは、検索エンジンのクローラーのアクセスを制御するファイルです。開発中に検索エンジンを拒否(disallow)する設定になっている場合があり、公開後にこの設定を解除し忘れると、サイト全体がインデックスされないという致命的な事態につながります。

チェック12:noindexタグが残っていないか確認する

noindexは、特定のページをインデックスさせないようにするメタタグです。これも開発中に使用されることがあり、公開後も残っていると、そのページが検索結果から除外されてしまうため、必ず確認・削除しましょう。

チェック13:XMLサイトマップを再送信する

XMLサイトマップ(sitemap.xml)は、サイト内のページ構成を検索エンジンに伝えるファイルです。リニューアルでURL構造が変わったため、新しいサイトマップを作成し、Google Search Consoleから再送信しましょう。これにより、新しいサイト構造を検索エンジンに迅速にクロールさせることができます。

チェック14:Google Search Consoleでインデックス状況を確認する

公開後、新しいページが正しくインデックスされているか、リダイレクト設定によるエラーなどが発生していないかを、Google Search Consoleで定期的に確認します。

チェック15:順位変動とリンク切れを監視する

リニューアル前から追跡していた主要キーワードの検索順位を、公開後も継続して監視します。一時的に順位が不安定になることはありますが、数週間経っても下落したままの場合は、原因を調査し、対策を講じる必要があります。同時に、リンク切れチェックツールなども使い、サイト内のリンク切れ(404エラー)が発生していないかを確認します。

ここで非常に重要な視点があります。それは、リニューアル(プロジェクト)の目的は、SEO対策を「実施しやすい」技術的基盤を構築することである、という点です。

リニューアルが完了したからといってSEOが完了するわけではありません。301リダイレクトやサイトマップ送信などの技術的内部施策(SEOマイグレーション)を完璧に行うことは、いわば「マイナスをゼロにする」ための必須作業です。

本当のSEO(プラスを生み出す施策)、すなわち「コンテンツ施策」という中長期的な運用は、この新しい基盤の上で、公開されてからが本当のスタートとなります。

したがって、リニューアルのパートナー(ベンダー)を選定する際は、デザイン実績以上に、上記のような「SEOマイグレーション(移行)の技術的なQA(品質保証)プロセス」が確立されているか、また、SEOコンテンツ運用に関する実績が豊富かを確認することが不可欠です。

WebサイトリニューアルにおけるSEO対策は、特定の工程だけで完結するものではありません。計画から制作、そして公開後のモニタリングまで、プロジェクトの全フェーズで一貫してSEOを意識し続けることが、順位下落のリスクを回避し、リニューアルを成功に導く唯一の方法です。

本記事のチェックリストを活用し、制作パートナーとも密に連携しながら、一つ一つの対策を着実に実行していきましょう。

「自社のリニューアルでSEO対策が正しく行えるか不安」

「しっかりSEO対策をしてサイトリニューアルを成功させたい」という方

ぜひ、お気軽にご相談ください。

Webサイトリニューアルの全体像(目的設定や進め方)についてはこちら

Q1. リニューアル後に検索順位が下がってしまった場合、どうすればよいですか?

- A1. まずは慌てずに原因を特定することが重要です。Google Search ConsoleやAnalyticsを使い、「どのページの」「どのキーワードの」順位が下がったのかを分析します 。多くの場合、301リダイレクトの設定漏れや、コンテンツ量の意図しない減少が原因です 。原因箇所を特定し、リダイレクトを正しく設定し直したり、コンテンツを充実させたりする対応を行いましょう。

Q2. リニューアル後に検索順位が下がるのは、どれくらいの期間続きますか?

- A2. 適切なSEO対策が行われていれば、リニューアル後に一時的に順位が不安定になることはありますが、通常は数週間から1〜2ヶ月程度で安定し、回復または向上する傾向にあります。もし数ヶ月経っても順位が戻らない場合は、301リダイレクトの設定ミスや重要なコンテンツの削除など、何らかの問題が発生している可能性が高いため、早急な原因調査が必要です。

Q3. ドメインを変更するリニューアルは、SEOにどれくらい影響がありますか?

- A3. ドメインの変更は、SEOにおいて最も影響の大きい変更の一つです。ドメインが持つ評価(ドメインパワー)をゼロから再構築することになるため、一時的に順位が大きく下落するリスクが非常に高いです。可能な限り既存ドメインを継続利用することをお勧めします。やむを得ず変更する場合は、本記事で解説した301リダイレクトやアドレス変更ツールの使用を徹底してください。

Q4. ドメインも変更する場合、特に注意すべきことは何ですか?

- A4. ドメインの変更は、SEO評価に最も大きな影響を与える変更の一つです。通常のURL変更と同様に、旧ドメインの全ページから新ドメインの対応するページへ301リダイレクトを設定することが絶対条件です。それに加えて、Google Search Consoleの「アドレス変更ツール」を使用して、Googleにドメインが移転したことを明確に通知する必要があります。ただし、可能であればドメインの変更は避けるのが最も安全です。

Q5. デザイン性を重視したいのですが、テキストが少ないと本当にSEOに不利ですか?

- A5. はい、不利になる可能性が高いです。検索エンジンはテキスト情報を元にページの内容を理解するため、テキストが極端に少ないと、そのページが何のテーマについて書かれているのかを正しく評価できません。デザイン性を損なわずにテキスト量を確保する方法として、アコーディオンメニューでテキストを隠したり、重要なキーワードを見出しに含めたりする工夫が有効です。

Q6. 制作会社にSEO対策を依頼する際、何を確認すれば良いですか?

- A6. 制作会社を選定する際には、過去に手掛けたサイトリニューアルでSEO評価を維持・向上させた実績があるかを確認しましょう。また、契約前に「本記事で挙げたようなSEO対策(特に301リダイレクトの対応表作成と設定、公開後のSearch Consoleでのチェックなど)、すなわち『SEOマイグレーションのQAプロセス』が確立されているか」を具体的に確認することが重要です。

株式会社コネクティ マーケティングフェロー

大手事業会社におけるマーケティング実務を経てコネクティに参画。エージェンシーの立場から数十社のデジタルマーケティング支援に従事し、Webサイト改善やMA活用などを手掛ける。現在は自社マーケターとして、Web運営、SEO・AIO(AI検索)対策、広告運用までをフルスタックに担当。事業会社と支援会社、双方の実務経験に裏打ちされた「成果に直結するマーケティング戦略」に定評がある。