2025.07.03

サステナビリティとは?意味をわかりやすく解説!企業のメリット、SDGsとの違い、始め方を網羅

サステナビリティとは何か、その意味を専門家がわかりやすく解説。SDGsやESGとの違い、企業が取り組むメリット、具体的な始め方まで網羅。この記事を読めば、サステナビリティ経営の第一歩を踏み出せます。

近年、「サステナビリティ(Sustainability)」という言葉をビジネスシーンで聞かない日はないほど、その重要性が増しています。しかし、なぜこれほどまでに注目されているのでしょうか。

地球規模の課題と企業の役割

背景には、気候変動や資源の枯渇、生物多様性の損失、そして貧困や格差といった、地球規模での社会課題の深刻化があります。これらの課題は、もはや見て見ぬふりはできず、私たち自身の社会や経済活動の土台を揺るがすほどのインパクトを持っています。

こうした状況下で、企業は単に利益を追求するだけでなく、社会の一員としてこれらの課題解決に貢献することが、世界的に強く求められるようになりました。

「サステナビリティを無視する経営」がもたらす4つのリスク

現代において、サステナビリティを無視することは、深刻な経営リスクに直結します。

これらのリスクを回避し、むしろ「攻めの経営戦略」として活用するためにも、サステナビリティへの理解は全てのビジネスパーソンにとって必須と言えるでしょう。

「持続可能性」を意味する言葉の定義

サステナビリティとは、直訳すると「持続可能性」です。最も広く知られているのは、1987年に国連の報告書『Our Common Future』で示された以下の定義です。

「将来の世代が彼らのニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすこと」

(出典:環境省「平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」より)

簡単に言えば、「地球環境や社会を大切に使い、未来の子供たちも安心して豊かに暮らせるようにしよう」という考え方です。

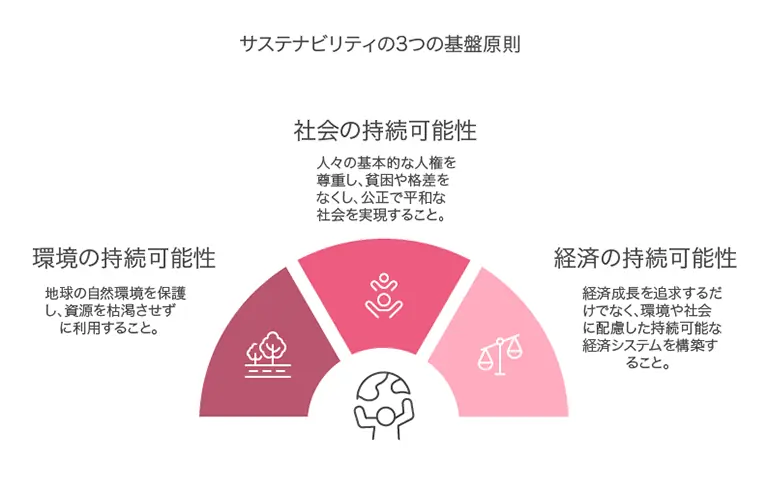

欠かせない3つの側面「環境・社会・経済」

サステナビリティは、一般的に以下の3つの側面が重なり合って成立すると考えられています。この3つのバランスを取ることが、真のサステナビリティ実現に繋がります。

サステナビリティという大きな傘の下に、具体的な目標や考え方としてSDGsやESG、CSR、そしてCSVが存在します。それぞれの関係性を理解することで、取り組むべきことが明確になります。

特に、企業が事業活動を通じて環境・社会・経済の持続可能性に貢献することを「コーポレート・サステナビリティ」と呼び、本記事で解説するサステナビリティ経営の核となる考え方です。

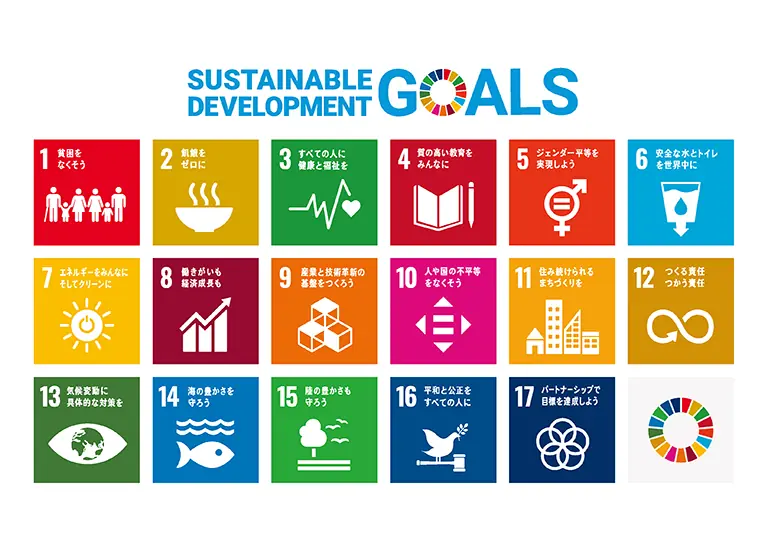

SDGs:サステナビリティ達成のための「具体的な目標」

SDGs(持続可能な開発目標)は、サステナブルな世界を実現するために、2030年までに達成すべき「17のゴール」を具体的に示したものです。「貧困をなくそう」「ジェンダー平等を実現しよう」など、国や企業が取り組むべき行動計画と言えます。

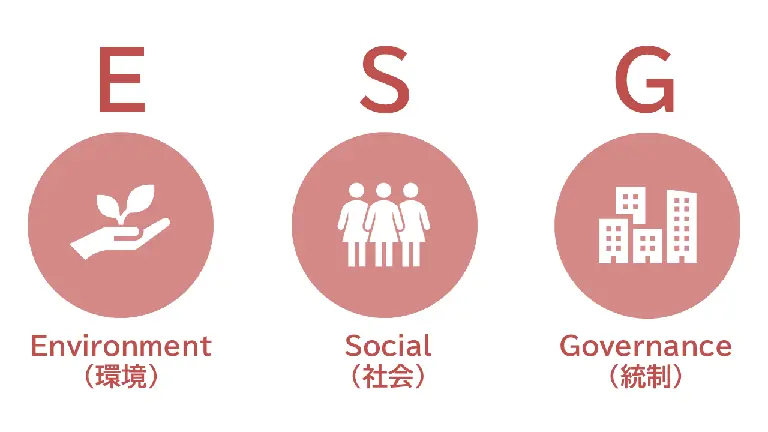

ESG:企業の取り組みを評価する「投資のモノサシ」

ESGは、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の頭文字をとった言葉です。主に投資家が、企業の長期的な成長性を評価するために用いる「非財務情報」の指標です。企業のサステナビリティへの取り組みを、投資家目線で評価するための枠組みがESGです。

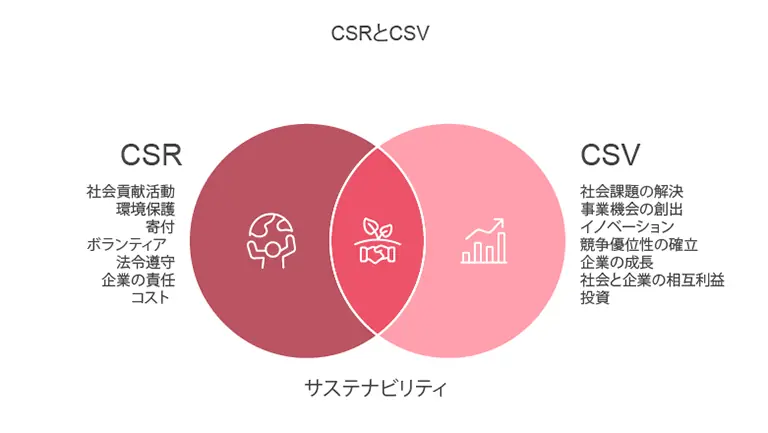

CSR:企業が果たすべき「社会的責任」

CSR(企業の社会的責任)は、企業が社会の一員として、法律を守り、倫理的に行動するのはもちろん、利益の一部を社会に還元(寄付やボランティア活動など)し、ステークホルダーに対して責任を果たすべきという考え方です。CSRはサステナビリティ経営の土台となる活動です。

CSV:社会課題解決と利益を両立させる「価値創造」

CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)は、企業の事業活動そのものを通じて社会的な課題を解決し、それによって経済的な利益も同時に生み出すという経営戦略です。社会貢献活動をコストと捉えがちな従来のCSRとは異なり、社会課題の解決をビジネスチャンスと捉え、本業を通じて社会と企業の双方に価値をもたらすことを目指す、より戦略的なアプローチと言えます。

企業が推進するコーポレート・サステナビリティは、コストではなく、企業成長のための「投資」です。具体的には、以下の5つの大きなメリットが期待できます。

メリット1:企業イメージとブランド価値の向上

社会課題解決に真摯に取り組む姿勢は、顧客や取引先からの信頼を高め、製品やサービスのブランド価値向上に直結します。

メリット2:ESG投資による資金調達の有利化

世界的にESG投資の市場は拡大しており、年金基金や機関投資家は、ESG評価の高い企業へ優先的に投資する傾向にあります。これにより、安定した資金調達が可能になります。

メリット3:事業継続リスクの低減と機会創出

気候変動による自然災害や、サプライチェーンにおける人権問題など、予期せぬリスクへの備えができます。また、省エネ技術の開発や、新たなリサイクル事業など、社会課題を解決する新しいビジネスチャンスが生まれます。

メリット4:優秀な人材の獲得と定着

自社の仕事が社会貢献に繋がっているという実感は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めます。企業のパーパス(存在意義)に共感する優秀な人材が集まりやすくなり、離職率の低下にも繋がります。

メリット5:サプライチェーン全体の強靭化

自社だけでなく、取引先にもサステナビリティへの配慮を求めることで、サプライチェーン全体でのリスク管理が強化され、より安定的で強靭な供給網を築くことができます。

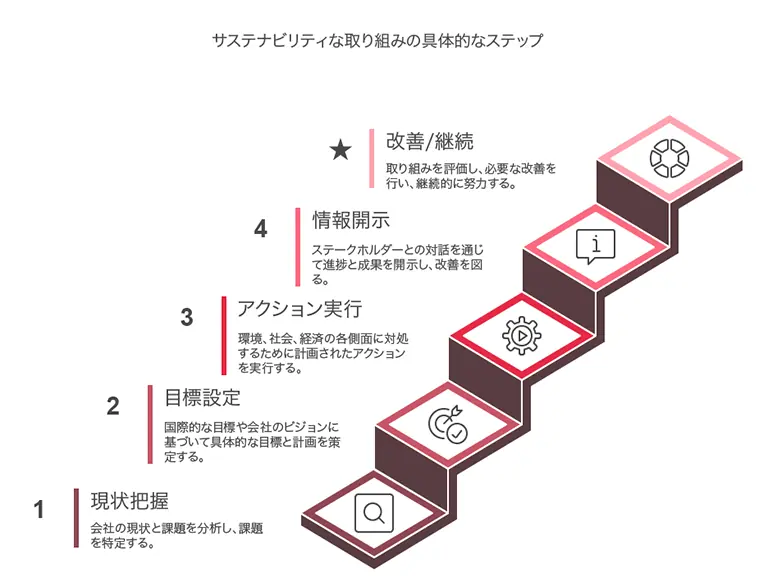

「何から始めればいいかわからない」という方のために、具体的な始め方を4つのステップで解説します。

Step1:現状把握と重要課題(マテリアリティ)の特定

まずは自社の事業活動が、環境・社会にどのような影響を与えているかを把握します。その上で、自社にとって特に取り組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定します。

Step2:目標設定と具体的な計画策定(KPI設定例も紹介)

特定した課題に対して、具体的な目標(KGI/KPI)を設定します。(例:CO2排出量を2030年までに30%削減、女性管理職比率を25%に引き上げる、など)そして、目標達成のための詳細なアクションプランを策定します。

Step3:全社を巻き込んだアクションの実行

サステナビリティの推進は、特定の部署だけでなく、経営層から現場の従業員まで、全社一丸となって取り組むことが成功のカギです。各部門と連携し、計画を実行に移します。

Step4:効果測定と改善、そして情報開示

定期的に進捗状況を測定・評価し、計画を改善していくPDCAサイクルを回します。そして、その取り組みの成果を、社内外のステークホルダーに対して誠実に情報開示することが重要です。

なぜ情報開示が重要なのか?

取り組みを社内に留めていては、企業価値向上には繋がりません。「やっていること」をきちんと外部に発信することで初めて、投資家や顧客、未来の従業員からの信頼と評価を得ることができます。透明性の高い情報開示は、企業の誠実さの証です。

統合報告書、Webサイト、SNSなど効果的な発信チャネル

投資家向けには「統合報告書」、顧客や一般向けにはプレスリリースやSNSなど、ターゲットに応じて様々なチャネルがあります。中でも、あらゆるステークホルダーがアクセスする「自社のコーポレートサイト」は、情報発信の最も重要なハブとなります。サステナビリティに関する情報を集約した特設ページを設け、企業の姿勢と具体的な活動内容を体系立てて、自社のコーポレートサイトで効果的に発信しましょう。

投資家や顧客に「伝わる」発信の3つのポイント

サステナビリティとは、単なる社会貢献活動ではなく、企業の存続と成長に不可欠な経営戦略そのものです。環境・社会・経済の3つの側面から自社の在り方を見つめ直し、長期的な視点で企業価値を高めていくことが、これからの時代を勝ち抜くための鍵となります。

本記事が、貴社のサステナビリティ経営の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。